湖南省“十三五”專業綜合改革試點工作中期檢查

報告書

學 校 長沙理工大學

專 業 名 稱機械設計制造及其自動化

負 責 人 吳 康 雄

聯系電話 15907315001

Email [email protected]

2018年10月

一專業綜合改革現階段完成基本情況概述

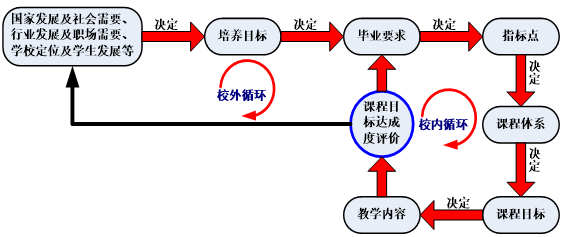

1.培養方案 1.1人才培養方案修訂 本專業人才培養方案遵循“成果導向”教育理念,基于專業認證要求,將畢業要求作為培養目標達成的支撐,參照教育部2018版《機械類教學質量國家標準》,按照圖1.1所示路徑對2016版人才培養方案進行了全面修訂。

圖1.1 人才培養方案設計路徑 本專業成立了由院長、專業負責人、系主任、專業骨干教師組成的培養方案制訂小組,對培養目標、培養規格、專業特色及實現途徑、畢業要求與保障措施等內容進行了全面而深入的研討。同時,為了保證培養方案適應國家、地方與行業社會經濟發展需要,制訂小組成員專門到哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、汕頭大學、深圳大學等高等院校進行了調研,走訪了湖南路橋集團、中國交通建設集團等交通施工企業,中聯重科、三一重工、鐵建重工、長春客車股份有限公司、長泰機器人公司等用人單位,廣泛聽取高校與企業對本科畢業人才的培養要求。 初稿完成后,學院組織高校與企業專家組成的專家組對方案進行了評審,根據專家意見對培養方案又進行了修改,最終形成了2017版人才培養方案。本專業邀請參與培養目標修訂的主要企業與行業專家如表1.1所示。 表1.1參與培養目標修訂的主要企業與行業專家

|

|

|

|

姓名 |

單位 |

職稱/職務 |

參與方式 |

張 勁 |

中聯重科 |

高級工程師、總工 |

專業教學指導委員會,現場反饋 |

鄧習樹 |

三一重工 |

高級工程師、所長 |

專業教學指導委員會,現場反饋 |

馬 捷 |

湖南路橋 |

教授級高工、總經理 |

專業教學指導委員會,現場反饋 |

劉克明 |

金碼高科 |

高級工程師、總經理 |

專業教學指導委員會,現場反饋 |

陳美良 |

湘計自控 |

高級工程師、董事長 |

座談研討 |

孫齊林 |

洛陽軸承集團 |

教授級高工、總經理 |

座談研討 |

劉鵬飛 |

邵東智能制造研究院 |

高級工程師 |

座談研討 |

2017版培養方案確定的本專業人才培養目標為:遵循“德育為先、知識為本、能力為重、全面發展”的育人理念,立足湖南,主動適應國家、地方與行業社會經濟發展需要,培養具有“家國情懷、國際視野、創新思維、工匠精神”品質,系統掌握機械設計制造及其自動化專業的理論基礎、專門知識與技能,熟悉與機械領域相關的人文、倫理、法律、法規、標準及工程管理、經濟決策等知識,具備復雜機械工程問題的研究分析和設計開發實踐能力,能在機械、交通、土建、電力等行業從事機械裝備的設計開發、生產制造和運營管理等工作,成為德智體美全面發展的應用型高素質專門人才與行業精英。

2017版培養方案在課程體系的構建上,加強相近專業課程之間的融合,包括知識點的融合、理論教學與實踐教學的融合,優化原有課程體系和課程內容。通過對專業知識的全面分析和研究,確定建立若干個專業核心課程群。每個課程群均按照“必修+模塊選修”的課程組合設計,且與有實際工程背景的課程設計任務相聯系,使學生的學習更有目的性和針對性。課程群的設置避免相關課程之間的內容重復,使課程之間的銜接更合理,并在一定程度上彌補了專業課學時的不足。

2017版培養方案在課程設置上,本專業主動適應以新技術、新業態、新模式、新產業為代表的新經濟對新工科人才的需求,積極探索實施了“大一通識教育、大二工程基礎、大三專業基礎、大四專業模塊”的課程設置方式,注重工程教育認證標準中強調的學生解決“復雜工程問題”能力的培養。緊密對接產業需求和技術發展,結合本專業實際,大四設置了“工程機械”、“機電一體化”、“先進制造”、“工業機器人”等四個專業模塊。專業模塊的課程內容設置緊密集合該領域最新技術,行業最新需求,突出高級專門人才的培養。學生可根據自身興趣愛好靈活選取專業模塊,注重了學生個性化能力培養。

1.2人才培養模式改革

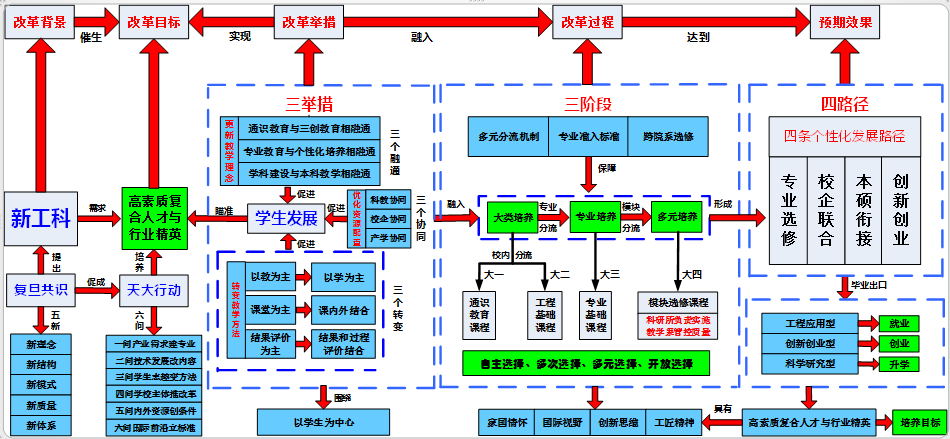

在新工科建設背景下,本專業與車輛工程、汽車服務工程、材料成型與控制工程等機械類專業聯合,統一規劃,積極探索實施“三三四”人才培養模式綜合改革,總體改革方案如圖1.2所示。

圖1.2“三三四”人才培養模式綜合改革方案

“三三四”是指“三舉措、三階段、四路徑”,其總體思路是:貫徹“以學生為中心”的辦學理念,聚焦新工科對提升工程科技人才的“工程創新能力與適應變化能力”的核心需求,將三個舉措融入三個培養階段,形成四條個性化發展路徑,面向“就業、創業、升學”等畢業生出口,培養“工程應用型、創新創業型、科學研究型”人才。

(1)三舉措:更新教學理念。實現“通識教育與三創教育、專業教育與個性化培養、學科建設與本科教學”三個融通;優化資源配置。健全“科教協同、校企協同、產學協同” 三個協同育人機制;轉變教學方法。實現“‘以教為主’向‘以學為主’,‘以課堂為主’向‘課內外結合’,‘以結果評價為主’向‘結果和過程評價結合’”的三個轉變。

(2)三階段:大類培養、專業培養、多元培養。

(3)四路徑:專業選修、校企聯合、本碩銜接、創新創業。

“三三四”人才培養模式改革的具體實施方式為:本科生進校后,“機械類”錄取的學生進入“大類培養”階段,一年級修讀通識教育課程,一年級二學期參與全校性的競爭性專業分流,分流后進入機械大類的學生二年級繼續修讀工程基礎課程,完成前兩年的大類培養;二年級二學期在院內五個專業進行專業分流,三年級進入“專業培養”階段,學生修讀所在本科專業的專業基礎課程;三年級二學期,學生進一步明確發展方向,在專業內選擇符合自身發展路徑的多元培養模塊,符合準入條件的創新創業拔尖學生則在教師指導下完成個性化培養模塊設計,四年級進入“多元培養”階段,學生修讀專業選修課程,為學生構建“自主選擇、多次選擇、多元選擇、公開選擇”的工程教育新體系。

其中,在機械設計制造及其自動化專業設置了“工程機械”、“機電一體化”、“先進制造”、“工業機器人”四個選修模塊。除此之外,還設置了2個共同的模塊——“校企聯合培養模塊”與“CDIO創新創業實踐模塊”,并在全院設置一個公共的“本碩銜接”模塊。

“校企聯合培養”模塊,通過認可聯合培養班研修的課程學分(如學校已經實施的中廣核、中交疏浚等類似班級),提供“3+1”校企合作人才培養的靈活性,促進校企協同育人工作的順利開展。

“CDIO創新創業實踐”模塊,為個性化自主設計選修模塊,主要為那些自己有創新創業實踐想法的學生(團隊),提供個性化培養方案。學生(團隊)通過主動聯系到指導教師,并由指導教師提出申請完成學院審批流程,學生在教師指導下可以自主構建課程模塊(可跨專業跨院系選修課程),與畢業設計環節結合,在教師指導下完成一件機電作品的設計與制作(或一個與專業有關的創業項目實施),在指導教師認可下完成學分認定,充分激發學生的學習潛能,變被動學習為主動學習。

“本碩銜接”模塊為計劃在本院繼續攻讀碩士研究生的推免生、研究生優秀生源和一志愿報考本院研究生的本科生而設置,學院采取課程互認、課程專設等方式為“本碩銜接”學習的學生提供更深層次的本專業課程,并在課程設置上與研究生課程貫通,促進科教協同育人工作的順利開展。

2.師資隊伍

2.1教學團隊優化

兩年多來,本專業引進了5名年輕博士,教師隊伍數量穩步增長,教師隊伍結構明顯改善。為了幫助年輕博士順利成長,本專業為其配備了指導教師,幫助其盡快適應角色轉換,熟悉教學過程。基本情況如表2.1所示。

表2.1近兩年新引進教師

序號 |

姓名 |

畢業院校 |

指導教師 |

1 |

張 鵬 |

華中科技大學 |

李亞非 |

2 |

黃 毅 |

天津大學 |

賀尚紅 |

3 |

黃 龍 |

北京航空航天大學 |

李旭宇 |

4 |

仝永剛 |

國防科技大學 |

謝 煒 |

5 |

徐曉強 |

西安交通大學 |

唐宏賓 |

本專業不斷優化完善加強教學團隊建設,組建了由學科帶頭人和專業帶頭人牽頭,包括課程群負責人、核心課程負責人、專業教師組成的5個專業教學團隊,優化了資源配置,促進了專業建設。教學團隊建設情況如2.2所示。

表2.2教學團隊建設情況

序號 |

團隊名稱 |

負責人 |

企業專家 |

團隊成員 |

負責課程 |

1 |

機電一體化 |

吳康雄 |

劉克明 |

唐宏賓、陳耿彪、易繼軍、張鵬 |

機電系統控制技術、復雜機電系統專題、嵌入式系統、精密測控系統、電液控制技術、機電一體化技術基礎、機電微控制器技術、機械控制工程基礎、測試技術A、專業綜合課程設計、專業模塊實習(11門) |

2 |

工程機械 |

賀尚紅 |

鄧習樹 |

何志勇、黃東勝、李戰慧、黃毅 |

機械化施工管理、復雜施工設備技術專題、工程機械構造、工程機械設計、工程機械電液控制、液壓傳動、工程流體力學、專業綜合課程設計、專業模塊實習(9門) |

3 |

先進制造 |

李亞非 |

劉鵬飛 |

陳書涵、王志安、楊浪萍、方曉麗、李碧瓊、仝永剛 |

數控系統與加工技術、機械制造裝備、先進制造技術專題、精密與特種加工技術、智能自動化制造系統、CAD/CAM、制造工程基礎、機械精度設計與檢測、專業綜合課程設計、專業模塊實習(10門) |

4 |

工業機器人 |

李旭宇 |

楊海東 |

杜榮華、賀湘宇、周振華、何建軍、黃龍 |

機器人學導論、工業機器人結構設計、機器人傳感技術、工業機器人驅動與控制、工業機器人應用開發技術、機器人技術專題、工業機器人應用技術、專業綜合課程設計、專業模塊實習(9門) |

5 |

機械設計基礎 |

吳茵 |

|

尹來容、魏吉雙、彭翠芳、雷兆虹、劉桂英 |

機械原理、機械原理課程設計、機械設計A、機械設計、課程設計B、機械創新設計(6門) |

本專業依托學院的“教師教學發展中心”,為教師職業生涯發展提供更專業的咨詢、培訓和服務。中心成立以來,舉辦了不同層次的教學培訓,開展了“教學沙龍”、“教學觀摩會”等一系列教學咨詢服務活動,還邀請國內教育專家來院開展教學交流研討活動,對教師關注的問題給予指導和幫助,鼓勵教師參加各類培訓。

為了加強青年教師的實踐教學能力,本專業實行了“4321工程”,規定新引進博士必須先到實驗中心工作兩年,并在兩年內熟悉和掌握 4 門專業相關的實驗教學課程;申請1個教改課題以及發表2篇教改論文;指導學生完成2個創新實驗項目;編寫1本實驗指導書。

為了加強對青年教師教學科研業務素質培養,提高教學科研水平。近兩年選派2名青年博士到國外高校訪學,跟蹤學科前沿技術和發展趨勢,促進國際學術交流合作,提高青年教師“國際化”水平。

本專業鼓勵老師出去參加各類教學研討會及調研,如工程教育專業認證培訓會、全國高校機械類課程教學研討會等。近兩年本專業教師參加新工科教學研討會、全國性教學研討會、調研等達到34人次。

2.2雙師隊伍建設

為提高專任教師的工程實踐能力,本專業建立了教師聯系行業企業的相關制度,積極鼓勵專任教師到企業掛職鍛煉或承擔企業研發項目。年輕教師的雙師建設情況如表2.3所示。

表2.3年輕教師雙師建設情況

序號 |

姓名 |

聯系單位 |

主要工作 |

1 |

陳書涵 |

中航發動機608所 |

企業博士后 |

2 |

唐宏賓 |

中鐵建大橋局 |

承擔4項企業合作項目 |

3 |

何志勇 |

邵東智能研究院 |

承擔1項企業合作項目 |

4 |

尹來容 |

星火機械 |

承擔多項企業合作項目 |

5 |

周振華 |

邵東智能研究院 |

承擔1項企業合作項目 |

本專業在加強專任教師建設的基礎上,為增強學生工程實踐能力的培養,分別從三一重工、中聯重科、湖南路橋等國內大型企業聘請了多名專家擔任兼職教師,構建了一支有足夠數量、相對穩定的兼職教師隊伍,如表2.4所示。兼職教師主要協助承擔生產實習、畢業實習、畢業設計等實踐環節的指導工作。本專業兼職教師承擔了2017屆29名學生、2018屆35名學生的畢業設計指導工作。

表2.4 兼職教師名單

序號 |

姓名 |

單位 |

專業職稱與職務 |

1 |

張勁 |

中聯重科 |

高級工程師、總工 |

2 |

鄧習樹 |

三一重 |

高級工程師、所長 |

3 |

曾友良 |

湖南路橋 |

教授級高工、總工 |

4 |

曹龍 |

金碼高科 |

工程師、總工 |

5 |

蘇文明 |

高翔重工 |

高級工程師、董事長 |

6 |

熊谷良 |

星火機械 |

高級工程師、總工 |

7 |

李運華 |

湘路機械 |

高級工程師、總工 |

8 |

王祥軍 |

中鐵五新 |

高級工程師、董事長 |

9 |

陳美良 |

湘計自控 |

高級工程師、總工 |

10 |

劉鵬飛 |

邵陽智能研究院 |

工程師、總工 |

3.資源建設

3.1 課程改革

為了主動適應國家需求和行業發展,對接新工科建設,本專業對核心課程進行了大刀闊斧改革。分別圍繞智能制造與工藝控制、非標機電產品設計與開發、工程機械設計與制造及工業機器人設計與應用設置相關課程,并配套建立了四個專業核心課程群的課程建設團隊,每個課程建設團隊含負責人一名(由高級職稱教師擔任),企業專家一名,骨干教師若干名,形成了校企共建專業核心課程體系機制。如表3.1所示。

表3.1專業核心課程群建設團隊情況

序號 |

專業核心課程群 |

課程群負責人 |

企業專家 |

課程群骨干教師 |

姓名 |

職稱 |

姓名 |

單位 |

1 |

機電一體化 |

吳康雄 |

教授 |

劉克明 |

金碼高科 |

唐宏賓、陳耿彪 |

2 |

工程機械 |

賀尚紅 |

教授 |

鄧習樹 |

三一重工 |

何志勇、賀湘宇 |

3 |

先進制造 |

李亞非 |

副教授 |

劉鵬飛 |

邵東智能制造研究院 |

陳書涵、張明軍 |

4 |

工業機器人 |

李旭宇 |

副教授 |

楊海東 |

邵東智能制造研究院 |

周振華、黃龍 |

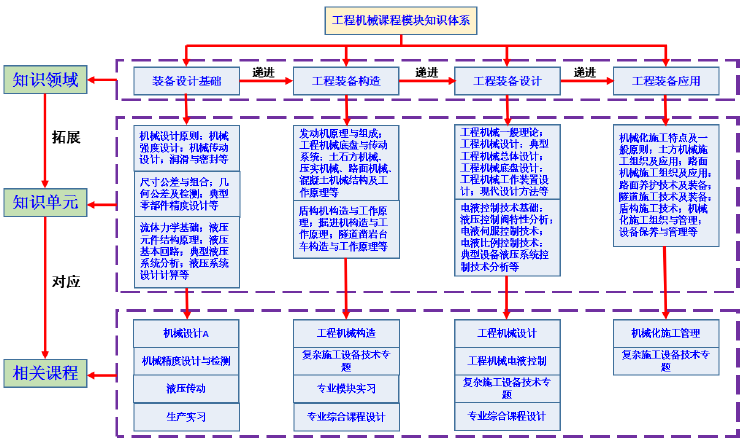

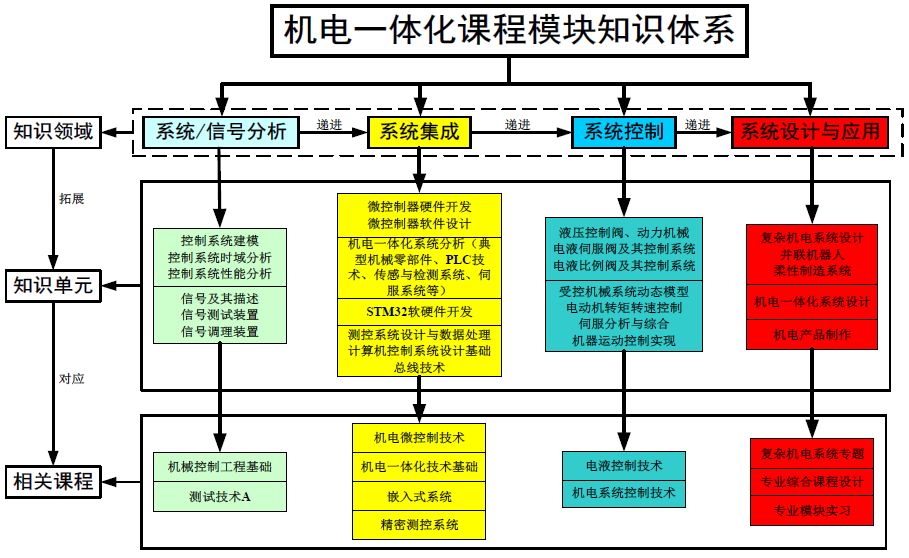

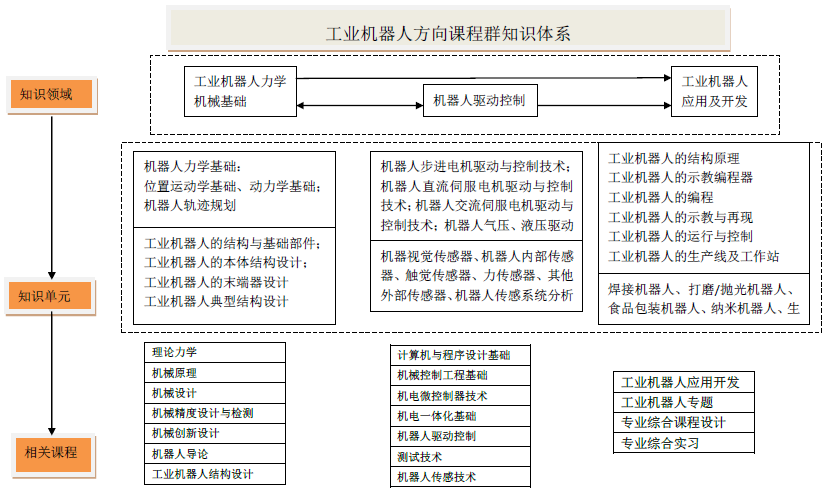

本次改革,本專業共淘汰了2016版培養方案中的23門專業核心課程,新開了25門與新時代相適應的專業核心課程。各專業核心課程群建設團隊對新開課程設置及教學內容進行了全面知識點梳理與結構優化,具體包括課程設置的規劃路徑設計、專業模塊課程知識體系設置、課程間邏輯關系構建、各課程知識點梳理等工作,形成了先進制造、機電一體化、工程機械、工業機器人等四個特色鮮明的專業核心課程群。各專業模塊的知識體系分別如圖3.2所示。

圖3.2a 先進制造課程模塊知識體系圖

圖3.2b機電一體化課程模塊知識體系圖

圖3.2c工程機械課程模塊知識體系圖

圖3.2d工業機器人課程模塊知識體系圖

專業老師積極開展課程考核改革項目建設,自本專業綜合改革試點以來,已有八門次課程獲得學校立項與結題,具體課程如下表3.2所示。

表3.2 本專業課程獲學校課程考核改革項目表

序號 |

立項時間 |

實施學期 |

課程名稱 |

主講老師 |

1 |

2016.3 |

2015-2016(2) |

《機電傳動與控制》 |

陳耿彪 |

2 |

2017.3 |

2016-2017(2) |

《機械制造裝備設計》 |

陳書涵 |

3 |

2017.3 |

2016-2017(2) |

《工程機械概論》 |

賀湘宇 |

4 |

2017.3 |

2016-2017(2) |

《機電傳動與控制》 |

陳耿彪 |

5 |

2017.9 |

2017-2018(1) |

《CAD/CAM》 |

方曉麗 |

6 |

2017.9 |

2017-2018(1) |

《機械設計》 |

唐昆 |

7 |

2018.3 |

2017-2018(2) |

《機電傳動與控制》 |

陳耿彪 |

8 |

2018.3 |

2017-2018(2) |

《機械制造裝備設計》 |

陳書涵 |

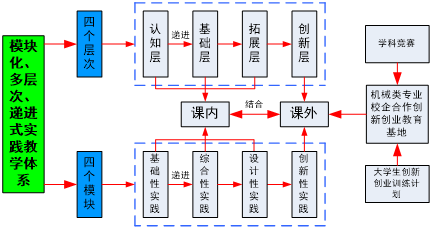

實踐教學體系以培養學生工程實踐能力和創新能力為目標,以培養學生基本實踐技能和自主研學為抓手,構建了“模塊化、多層次、遞進式”的實踐教學模式。從頂層設計入手,對實踐教學體系進行補充和修正,使其更加符合工程科技人才與創新創業人才培養模式,從而完善實踐教學體系。“模塊化、多層次、遞進式”實踐教學體系如圖3.3示。

圖3.3 “模塊化、多層次、遞進式”實踐教學體系

實踐教學內容,從基礎性實踐—綜合性實踐—設計性實踐—創新性實踐逐層遞進式體現在實踐內容深度的遞進,自主實踐程度的遞進,實踐技能層次的遞進,應用技術水平的遞進,滿足了不同層次的學生、不同實踐環節、不同設計方案和不同應用技術的實踐教學需要,提高了實踐教學效能與學生主動參與的熱情。層次上,從認知層—基礎層—拓展層—創新層逐層遞進式實踐教學目標體系,體現在實踐教學要求的遞進,實踐教學方法的遞進,實踐技能獲得的遞進,滿足不同能力的學生,不同教學方法的實踐教學需要。教學組織上,實施課內與課外結合、校內外結合、第一課堂與第二課堂結合的方式,依托工程訓練中心及機械類專業校企合作創新創業教育基地,有效地開展不同模塊,不同層次的遞進式實踐教學及創新創業訓練。

3.2教材優化

本專業對本科教材的選用有嚴格要求,具體措施如下:(1)根據專業教學計劃和教學大綱的要求,按擇優的原則選用教材。優先選用近三年出版的省、部級以上的優秀教材、面向21世紀教材、國家規劃教材;(2)使用近三年出版新教材應達到50%左右;(3)若某門課程無合適的出版教材,根據需要任課教師可申請自編教材(講義);自編教材應有意識地將科研成果引入教學內容,不斷增加反映學科前沿研究成果的相關信息;(4)師生評價效果差的教材不得再用;(5)教材的選用由課程主講教師或課程負責人推薦,經本專業系部組織研究討論后確定,主管院領導審核。

目前本專業的專業課程教材的選用100%為國家規劃教材或國內優秀教材,教材選用情況良好。

與此同時,積極開展教材建設,積極鼓勵專業教師根據本專業的具體情況進行教材的編著。如本專業李亞非副教授主編的《互換性與測量技術基礎》教材,被學校2017年評為校級規劃教材,現由湖南大學出版社正式出版發行。另外還有《機電一體化技術基礎》、《液壓傳動》兩本教材正在編寫修訂中。

3.3 教學資源共享

為了積極引導廣大教師將互聯網最新技術融入課程建設,形成網絡教學平臺、多媒體網絡課件、網絡習題庫、 試卷庫等多種形式在內的立體化教學資源。本專業以項目的方式資助慕課、微課等在線開放課程,積極開展教學資源建設與共享。2017年度,本專業資助的3門在線開放課程都獲得學校立項(見表3.3)。

表3.3 2017年度本專業新增在線開放課程

序號 |

課程名稱 |

課程負責人 |

課程組主要成員 |

1 |

TRIZ理論及應用 |

陳耿彪 |

周振華、張明軍、曹太山 |

2 |

液壓傳動 |

賀湘宇 |

賀尚紅、王志安、陳耿彪、何志勇 |

3 |

機械化施工管理 |

何志勇 |

杜榮華、李戰慧、曹太山、賀湘宇 |

其中陳耿彪老師主持的慕課《TRIZ理論及應用》提前完成建設任務,且在教學運行過程獲得學生諸多好評,訪問數高達228317次。

4.教學改革

4.1教學研究

本專業教師熱心教育教學,積極主動開展教學研究和教學改革等工作。立項以來,本專業老師始終圍繞著專業綜合改革目標與內容,從以下幾個方面開展了大量的教學研究。

(1)專業課程內容改革研究

為了對接新工科及工程教育專業認證,對傳統的《機械設計》、《機械原理》、《機械制圖》、《機械精度設計與檢測》、《現代制造技術》、《機器人導論》等專業課程內容進行了優化與拓展。如2016年,本專業教師尹來容副教授,根據《機械設計》與《機械原理》課程內容與特點,對《機械設計》與《機械原理》課程進行一體化反向設計,著重培養學生創新意識與工程實踐能力。并根據工程教育專業認證要求的“知識——能力——素質”培養體系,整合優化了機械原理與機械設計現有的課程體系,訓練學生的創新意識與工程實踐所需的基礎理論知識;其次,重構實驗教學環節,鍛煉學生的實際操作與實踐探索能力;然后,引入創新與工程實踐大作業,結合教師工程科研項目,訓練學生運用所學。通過上述的改革,學生的創新意識與工程實踐能力得到了大幅提升,該教師指導的學生多次在省級學科性競賽獲獎或者發表論文及申請專利等。(上述研究成果已編入2016年第十五屆全國機械設計教學研討會論文集)

2017年,本專業李亞非副教授,根據自己多年的教學經驗,考慮《機械精度設計與檢測》課程內容知識老化,學生較難理解本課程的知識點,申請了校級教改項目(基于信息技術的《機械精度設計與檢測》課程建設,2017)。2018年,作為主編,重新修訂其教材內容,并列為規劃教材由湖南大學出版社出版,書中采用了大量的二維碼,便于學生掃碼觀看動畫與視頻,更好地幫助學生形象、直觀地理解書中難點與重點內容。

(2)課程教學方法改革研究

課程教學方法改革研究,一直是本專業老師教學研究的關注點。近2年本專業的《機械設計》、《機械原理》、《機電傳動與控制》、《液壓傳動》、《機械制造裝備設計》、《機械控制工程基礎》、《工程機械概論》、《機械精度設計與檢測》等多門專業核心課程開展了課程教學方法改革研究。

2017年,本專業教師周振華博士根據自己教授的《機械控制工程基礎》課程的內容抽象、理論性強;章節間連貫而銜接緊密;與工程實際結合十分緊密等特點,以及實踐教學滯后于理論教學, 理論學習與實踐教學脫節;整個教學過程中,學生參與程度不高等教學現狀,仔細分析了教學現狀與工程教育專業認證要求的差距,根據工程教育專業認證以能力培養和成果產出為導向,反向設計和正向實施的要求,采用項目式教學、案例式教學或與創新性研究課題相結合開展教學活動,使得理論教學和實踐教學能相輔相成、相互支撐。在整個課程教學的實施過程中將傳統的以老師為中心的教學方式,轉變為以學生為中心,形成以能力培養為主線的教學模式。通過上述的改革研究,學生更加積極主動學習,達到了較好的教學效果。(上述研究成果已在教書育人(高教論壇)發表)。

(3)學生綜合實踐創新能力培養改革

學生綜合實踐創新能力培養改革,是本專業綜合改革目標之一。本專業從2018年開始,從機制專業2016級開始實施CDIO試點班。該試點班以機械類學科競賽為依托,以項目驅動方式,對選拔的學生進行精英培養,每一屆不超過30人,每位指導教師最多帶4個學生,采用導師制、項目式對學生進行實踐創新能力培養。為了更加符合用人單位對學生綜合實踐創新能力的要求,本專業與深圳匯邦機器人科技有限公司開展了“3+1”校企聯合培養。目前已從機制專業2015級學生中選派了10名學生著重于工業機器人與智能制造應用技術的實踐創新能力培養。采取企業培訓與生產一線實訓相結合的方式,進行為期一年的工程實踐,提高學生運用所學專業知識,解決生產實際問題的能力。

(4)人才培養課程體系優化研究

為了對接新工科建設和中國制造《2025》戰略需求,本專業對整個人才培養課程設置體系的系統性、前瞻性展開了較為全面的研究與大討論,并申報了省級教改項目(新工科建設背景下機械類專業人才培養規格修訂及課程體系優化,2017)。依托本項目的研究,本專業課程體系共淘汰了23門專業核心課程,新開了25門與新時代相適應的專業核心課程。

專業實施綜合改革以來,本專業立項省級教改項目1項,校級教改項目3項,發表教改論文9篇,其中3項教學研究成果進入課堂。詳細信息見下表4.1、表4.2。

表4.1 近兩年本專業立項教改項目

序號 |

項目名稱 |

主持人 |

參與人 |

級別 |

1 |

新工科建設背景下機械類專業人才培養規格修訂及課程體系優化 |

唐宏賓 |

杜榮華 吳康雄 劉志強 陳書涵 |

省級 |

2 |

基于新工科人才培養需求的《機器人導論》課程改革研究 |

周振華 |

張鵬 李旭宇 陳耿彪 尹來容 |

校級 |

3 |

基于信息技術的《機械精度設計與檢測》課程建設 |

李亞非 |

楊浪萍 張鵬 |

校級 |

4 |

《機械設計》微翻教學的研究與實踐 |

唐 昆 |

張明軍,毛聰,吳茵,尹來容 |

校級 |

表4.2 近兩年本專業教師發表教改論文

序號 |

作者 |

論文題目 |

期刊 |

發表時間 |

1 |

周振華 |

工程教育專業認證背景下機械類“機械控制工程基礎”課程教學改革研究 |

教書育人(高教論壇) |

2017.5 |

2 |

周振華 |

案例教學法在自動控制原理教學中的應用 |

教書育人(高教論壇) |

2017.4 |

3 |

張明軍 |

工程教育專業認證背景下的現代制造技術課程改革初探 |

科教文匯 |

2017.9 |

4 |

張明軍 |

面向工程教育專業認證的機械制圖課程改革初探 |

考試周刊 |

2017.7 |

5 |

何志勇 |

學生綜合實踐創新能力培養機制探索 |

人才資源開發 |

2017.4 |

6 |

杜榮華 |

地方高校新工科人才培養模式改革探索與實踐 |

長沙理工大學高等教育研究 |

2017.9 |

7 |

杜榮華 |

百強大學愿景下學院發展路徑思考 |

長沙理工大學高等教育研究 |

2016.9 |

8 |

何志勇 |

獨立學院機制專業學生實踐能力培養機制研究 |

教育教學論壇 |

2016.8 |

9 |

尹來容 |

機械原理與機械設計課程一體化反向設計與實踐研究 |

機械設計 |

2016.7 |

4.2課堂教學改革

(1)制訂相關措施,積極推進課堂教學改革

更新思想,引領教學改革。每周二下午實行考勤制度,專業系部開展教學研討會。主要圍繞“人才培養、教學方法、教學內容”等多方面進行研討。2017年以系部為主開展了以“以專業認證為契機,推進人才培養體制機制改革,提高人才培養質量”為主題的教育思想和教育觀念研討活動,對教學改革起到了卓有成效的引領和促進作用。2018年又以系部為主開展了以“課堂革命年”主題的教學方法大討論。

學院成立教師教學發展中心,深入教學改革。學院于2015年4月成立了教師教學發展中心。該中心自成立以來,采取從教學內容、教學方法等多方面課堂聽課及教學材料的審查等,極大地提高了本專業教師的教學質量。另外,還通過舉行教學競賽,加強對青年教師的指導,提高其教學能力。

制定政策激勵教學改革。學院以政策為導向,探索并實施了多項教學改革激勵措施。開展教學比賽、院級教學優秀教師評選等活動,為教師開展教學改革樹立了榜樣;對取得教改成果的教師,在職稱評聘、評優評先等方面給予傾斜和獎勵。

(2)改革教學方法與教學手段,構建“以學生為中心”的教學模式

更新教學觀念,實施“以學生為中心”的專業核心課程教學改革。本專業2015年已經開始在《機械原理》、《機械設計》等專業核心課程中開展了項目引導式、啟發式、討論式、參與式、探究式的教學改革,改革效果良好,最終以點帶面,形成了示范效應。近兩年又在《機電傳動與控制》、《液壓傳動》、《機械制造裝備設計》、《機械精度設計與檢測》等多門專業核心課程中,共開展了研討式小班教學80余理論學時,成立了合作學習小組,以問題驅動方式,讓學生人人參與編寫制作PPT、講課等教學活動。具體情況見表4.3。

表4.3 近三年專業課程開展研討式教學情況

序號 |

課程名稱 |

任課教師 |

理論學時 |

研討式學時 |

1 |

機電傳動與控制 |

陳耿彪 |

40 |

25 |

2 |

機械設計 |

尹來容 |

56 |

8 |

3 |

機械原理 |

尹來容 |

56 |

8 |

4 |

液壓傳動 |

陳耿彪 |

40 |

25 |

5 |

工程機械概論 |

賀湘宇 |

32 |

6 |

6 |

機械制造裝備設計 |

陳書涵 |

48 |

6 |

7 |

機械精度設計與檢測 |

楊浪萍 |

40 |

4 |

5.實踐教學

本專業現已具備機械工程訓練中心、專業實驗室、虛擬仿真實驗中心和校外實習基地緊密結合、相互補充的實踐教學基礎條件。

目前,專業擁有汽車工程實驗中心、汽車安全仿真、電動汽車、現代制造技術、工程機械、材料成型及控制等6個專業實驗室。實驗室面積2367平方米,擁有設備1700 余臺套,設備總值3300余萬元。同時,學校已決定以原我院機械工程訓練中心為基礎,加大力度建設面向全校的大學生工程訓練中心,加強創新與工程能力培養。計劃投資2億資金,目前已落實5000萬元。隨著大學生工程訓練中心的建設,本專業的實踐教學條件將處于國內先進水平。此外,學院在2015年建設了湖南省“汽車工程虛擬仿真實驗教學中心”,包含了機械基礎虛擬仿真實驗平臺和機電控制系統虛擬仿真實驗平臺兩個模塊,2017年又建設了湖南省“工程機械液壓系統在線虛擬仿真實驗項目”,這些都是是對本專業實體實驗室的有效補充。在校內實驗平臺的基礎上,本專業還有穩定的校外實習和實訓基地,先后建設了“中聯重科-長沙理工大學湖南省優秀實習基地”(2008年)、“機械工程湖南省大學生創新訓練中心”(2013年)、“機械類專業”湖南省校企合作創新創業教育基地(2016年),“智能汽車創新創業教育中心”(2018年)、“智能制造大學生創新創業教育中心”(2018年)等實踐創新平臺和實習基地,并與三一重工、山河智能、湖南路橋、金碼高科、比亞迪、吉利、東風汽車等多家單位合作建設了實習基地,與深圳匯邦機器人科技有限公司開展了校企合作3+1人才聯合培養,為本專業學生提供了良好的實習培訓條件。

5.1協同育人

(1)協同育人組織機構

專業在學校教務處及學院教學指導委員會的指導下成立了機械類專業校企合作創新創業協同育人工作委員會,對學院校企合作協同育人的機制和基地建設及運行進行指導和決策支持,協調統籌校企、校院、學院與基地、學院內部各層面在基地建設和運行的方案、制度和方法等方面的指導、咨詢和決策支持工作,負責審核基地人才培養模式、建設規劃、教學目標和培養方案,指導基地培養計劃、課程體系、教學師資及內容建設,監督基地的人才培養過程,評價基地的創新創業人才培養質量。基地同時通過學院大學生創新創業中心接受長沙理工大學大學生創新創業園的政策引導和支持。

工作委員會設主任二名,一名主任由學院院長擔任,另一人由知名企業總經理擔任,設副主任三名,一位副主任由學校任命,另二位副主任由知名企業總經理擔任,負責基地的建設及日常運行與人、財、物管理。基地設置辦公室和協同育人工作委員會統籌資源共享與分配,校企合作企業各安排一名專家進入校企合作協同育人工作委員會,委員會秘書由基地辦公室主任兼任。工作委員會主要負責制定校企合作協同育人、創新創業教育人才培養模式和機制、管理制度、組織方法的制定,落實協同育人人才培養過程管理,包括校外實踐教學管理和學生管理等工作的具體實施,制定適應校企合作協同育人、創新創業教育的人才培養方案、培養計劃、課程體系設置、教學師資及內容,組織實施協同育人、創新創業教育的培養過程,切實提高人才培養質量,及時向主任及指導委員會匯報建設和運行情況,以便獲得指導和決策支持。

(2)協同育人制度建設及合作協議

隨著供給側結構性改革和國家產業轉型升級的進程不斷加快,社會和用人單位越來越重視就業者的創新精神、冒險精神、執行力、責任感和團隊合作意識等個人素質。協同育人、創新創業教育的本質就是培養企業需求具有創新精神與創業能力的人,即通過一系列的校企合作及創新創業相關的教學實踐(創新訓練項目、創新實踐項目、創業訓練項目),全面提升學生的基本素質與能力,使之具有工程實踐能力、團隊合作意識、創業精神、創業意識和創業能力,提升其作為創新創業者的就業力。高校的優勢在于豐富的人才資源,但缺乏對市場需求的了解,而企業直接面向市場,是創新創業的主體,校企合作可以將高校與企業的優勢進行互補,符合高校開展協同育人教育的需要,對實現教育資源整合,加速創新創業型人才培養具有積極的推進作用。因此,校企合作協同育人著力于建設協同育人課程教學平臺、模擬創新創業實踐平臺和全真創新創業實踐平臺,并特別注重引進合作企業資源,形成以合作企業為中心的資源共享機制,主要資源共享形式可歸納為:1)引進企業人力資源,充實協同育人教育師資;2)依托企業物力資源,建立實習實踐基地;3)借助企業科技資源,提煉學生雙創實踐項目;4)引入企業文化資源,營造校園創新創業文化。

學校統一制定了《長沙理工大學校企聯合培養基地建設與管理規定》、《長沙理工大學深化大學創新創業教育改革實施方案(暫行)》《長沙理工大學創新創業獎學金實施辦法》等有關校企合作協同育人、創新創業教育的文件。

學院自身也加強了管理制度建設,起草了校企合作協同育人、創新創業教育的各項管理制度,包括校企合作協同育人、創新創業教育基地建設及管理辦法、設備運行維護管理制度、關于進一步加強校企合作協同育人、創新創業教育規范化管理的實施意見、實習實踐經費管理辦法等、實習安全管理制度、學生管理制度、校企合作協同育人教育安全保障制度和長沙理工大學課外學分管理辦法、協同育人和創新創業教育質量考核與評價的有關規定、協同育人和創新創業教育工作獎勵辦法等質量考評制度。

同時、學院成立了院教師教學發展中心,其主要職能包括:貫徹落實教師教學發展的政策、法規與措施;研究教師教學發展問題;創建優良的教學文化,引領教師自主發展;開展教學培訓、教師職業生涯規劃、教學改革、研究交流、質量評估、教學競賽、教學督導等工作,為教師教學發展提供咨詢服務。

此外、學院成立了院大學生學習指導中心,旨在面向全院本科生,整合各類學習資源,通過開展個體輔導、團體培訓、專業講座、項目指導等形式的活動,針對不同層次、不同專業學生的學業需求,解決學生學習與發展問題,為學生提供學業規劃咨詢、學業過程指導、專業基本情況及就業前景咨詢、學術研究、學習方法幫助、學習狀態評估、職業規劃等服務和支持。

5.2實踐教學基地建設

學院和專業堅持立足湖南、面向全國、服務于機械、汽車、交通等行業,依托區域經濟發展,培養德智體美全面發展的高素質專門人才,為社會經濟發展服務。圍繞校企合作“3+1”人才聯合培養基地、校企合作協同育人基地、校內外實習基地、創新創業課程教學平臺、模擬創新創業實踐平臺和全真創新創業實踐平臺的建設問題,專業形成了以學校為主體、行業為指導、企業參與的高級應用型人才培養的機制,廣泛吸收行業主管、大中型企業負責人、行業專家、專業技術人員參與,共同研究確定學院專業發展方向以及產學結合、校企合作、工學結合等重大問題,構建了“校企結合、優勢互補、資源共享、雙贏共進”的新模式。

校內外實踐教學基地建設致力于搭建培養教師實踐經驗的平臺,推進專職教師“雙師”管理,建立激勵機制,落實教師密切聯系企業的責任,引導和激勵教師主動服務企業和社會;形成系統培養和提升學生實踐能力、創新能力的長效機制,縮短學生與市場磨合的周期,全面推進工學結合的人才培養模式,將本專業打造為機械工程高級應用型人才的重要培養基地,主要包括:

①長沙理工大學機械工程訓練中心。中心為面向全校學生的機械工程實踐訓練基地(含云塘校區基地、金盆嶺校區基地)。中心現有建筑面積5000平方米,擁有各類實踐教學設備近300臺套,總資產達3000萬。中心每天可同時容納200多名學生金工實習,每年可為本校2800余名學生提供22萬以上實習人時數。中心2005年獲得湖南省優秀實習教學基地稱號,共享機械工程湖南省重點學科、工程車輛安全性設計與可靠性技術湖南省重點實驗室等科研平臺的資源,為機械制造及其自動化、車輛工程等20多個專業的學生及全省大學生機械設計與制造愛好者開展創新活動提供平臺和技術支持。

②機械工程大學生創新訓練中心。中心依托湖南省優秀實習教學基地“長沙理工大學機械工程訓練中心”,創建于2008年,2013年獲得湖南省機械工程大學生創新訓練中心稱號。中心在理念上,致力于以學生為中心,以學生學習成果為導向,以實踐活動和創新活動為手段,理工、人文、社會學科相融合,知識傳授、能力培養和價值塑造協調發展。在體系上,通過建設開放的訓練體系和創客活動服務平臺,面向全校學生,提供工業認知、基礎訓練、專業訓練、綜合訓練、創新訓練、產品開發、加工制作、管理咨詢等方面的支撐條件。在規模效益上,通過一系列的基礎建設以及常態性的“創意、創新與創業”三創活動,讓工程訓練覆蓋全校學生。在機制上,形成靈活合作的運行機制,通過學校相關院系、教師、學生、國內外企業、創客社群等的主動參與,激活中心成為一個更具創造力的學習空間。

③校院二級管理的創業服務平臺。長沙理工大學大學生創業園創建于2016年5月,占地面積4800余平方,設有一間閱覽室、兩間會議室、三個項目洽淡室、一間團隊輔導室、一間培訓教室,40余間工作室,目前已有48個創新創業團隊入駐,并入選全國高校創業50強。汽車與機械工程學院大學生創新創業中心:創建于2015年12月,以機械工程訓練中心為主體,目前有F1方程式賽車隊、本田節能賽車隊、“飛思卡爾”智能賽車隊、智慧型電動汽車隊、工業機器人團隊、一團隊和長沙精達高分子材料有限公司入駐。

④邵東智能制造技術研究院。邵東智能制造技術研究院(以下簡稱“研究院”),由邵東縣人民政府與佛山廣工大研究院共建,2017年1月份成立以來。堅持“多位協同、智造未來”的發展理念,在落實國家創新驅動發展戰略的實踐過程中,取得了初步成效。研究院以滿足邵東地區傳統產業升級及高新技術產業發展需求為目標,圍繞機器人、工業4.0、3D打印、自動化裝備等高科技戰略產業,開展企業引進與孵化、技術研發、高端人才引進與創新人才培養、高新技術企業培育、產學研合作、企業服務等工作。

⑤湖南連碩智能制造人才培訓基地。湖南連碩智能制造人才培訓基地由上市公司海倫哲(股票代碼:300201)全資子公司連碩教育投入3000萬元創建,專注以機器人為核心的智能制造人才培養,立足湖南,面向全國,服務中國制造。基地落戶長沙市雨花經濟開發區的湖南省機器人研發演示中心4樓與7樓, 依托連碩智能制造教育平臺與智能制造人才服務平臺,聯合國內外知名機器人本體廠家、智能制造系統集成商、生產企業、各類院校等各方資源培養智能制造人才,提供理論、仿真、裝調、維保、單工作站、生產線、智慧工廠等全環節整體學習與實訓服務,培養高級智能制造復合型人才。基地將作為連碩教育與湖南省內外各級院校最重要的校企合作對接平臺,為各類院校提供師資培訓、學生實訓、學生實習、就業指導與推薦等綜合服務,為企業定制培養各類智能制造專業人才。

⑥深圳匯邦機器人科技有限公司。匯邦集團是一家專門從事自動化智能設備及機器人專業教學實訓設備的研發生產銷售;高等院校校企合作專業共建;企業自動化生產線升級改造;高端人力資源服務的專業化集團公司,集團公司注冊資本6000萬人民幣,前身是2003年創辦的深圳東方創新教育投資有限公司。集團公司成員包括深圳匯邦教育投資有限公司、深圳匯邦機器人科技有限公司、廣東匯邦智能裝備有限公司、廣東匯邦職業培訓學院、深圳粵創科企業管理顧問有限公司、廣東匯邦電子商務有限公司、廣東匯邦科技發展有限公司等10余家全資或者控股公司組成。形成了教育投資、設備研發生產、企業自動化升級改造、高端職業培訓、高端就業服務等完整的生態鏈和服務體系。

校內外實踐教學基地積極參與專業建設,就共同研究培養方案、定課程體系、編撰教學內容、組織實施實踐教學開展了大量工作。各合作企業與專業聯合開發出畢業設計課題100多個,形成了完整的技術資料,另外合作企業還與學院聯合制作了多個典型案例教學視頻。學院先后選派雷兆紅老師、陳耿彪老師、彭瓊英老師參加專題培訓,為學生增設了《機械創新設計》、《創新發明理論及應用》和《大學生就創業指導》等課程。

2018年5月,學院與深圳匯邦機器人科技有限公司簽訂了校企合作“3+1”人才聯合培養協議,7月,本專業15級黃雙宏、朱鼎等10名同學正式去公司參加“3+1”人才聯合培養,開啟專業人才培養新模式。

2016年—2018年學生到企業參加學習實踐、實習、就業情況見表5.1。

表5.12016年—2018年學生到企業參加學習實踐、實習、就業情況統計表

校企合作實踐 基地名稱 |

承擔的教學任務 |

學生在基地考核方式 |

實習學生人數 |

2016年 |

2017年 |

2018年 |

山河智能 |

現場實習、畢業實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

|

60 |

|

洛陽拖拉機 |

畢業實習、生產實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

164 |

|

|

洛陽軸承 |

畢業實習、生產實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

164 |

179 |

|

中信重工(洛礦) |

畢業實習、生產實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

164 |

179 |

|

金碼高科 |

畢業實習、生產實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

164 |

|

|

比亞迪 |

畢業實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

164 |

109 |

178 |

長沙市政工程公司 |

現場實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

60 |

47 |

39 |

金嶺機床 |

畢業實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

119 |

|

|

湘計自控 |

畢業實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

119 |

|

178 |

邵東智能制造 技術研究院 |

畢業實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

|

|

17 |

湖南連碩智能制造 |

現場實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

|

|

39 |

深圳匯邦機器人 科技有限公司 |

“3+1”人才聯合培養 |

課程及實踐資料、考核成績 |

|

|

10 |

東風汽車(襄陽) |

生產實習 |

現場表現、實習日記、實習報告 |

|

|

178 |

四川路橋 |

生產實習 頂崗實習 |

現場表現、實習日記、實習報告、實習鑒定 |

|

|

10 |

6.學生參與

“質量立校、人才強校”一直是長沙理工大學的發展戰略。學校和學院為學生提供各種科技創新平臺。如組織學生參加“挑戰杯”大學生課外科技學術作品競賽、創業計劃競賽、大學生研究性學習與創新性實驗項目等;對于積極參加各類課外科技創新活動和社會實踐的學生可以獲得第二課堂學分,獲獎者將在綜合測評中獲得相應加分,并作為評獎評優的參考;為培養學生工程實踐能力和實際動手能力,本專業還為學生安排校外導師,組織學生自主實驗和自主實習。

經過上述一系列舉措,學生的科技創新能力和工程實踐能力得到有效的提高。近3年本專業有170人次獲校級以上各項獎勵,其中國家級3項,省級43項,其余校級大學生課外科技立項100余人次。

近2年本專業學生參與大學生研究性學習和創新性實驗項目立項情況見表6.1、6.2和表6.3;本專業學生參與大學生課外科技活動獲獎情況見表6.4、6.5和表6.6。

表6.1 本專業大學生研究性學習和創新性實驗項目立項情況(2016)

序號 |

項目名稱 |

指導教師 |

學生姓名 |

級別 |

1 |

六足機器人步態規劃 |

陳耿彪 |

王舒婷、黃浩銘 |

省級 |

2 |

FASE方程式賽車電控離合換擋系統 |

何志勇 |

鄒焱、王建、張磊、岑鴻昌、李昊軒 |

校級 |

3 |

FSAE方程式賽車分離式三球銷式萬向節外殼設計優化 |

張明軍 |

張磊、鄒焱、趙樹成、楊黎、張軒銘 |

校級 |

4 |

廚余垃圾處理裝置 |

陳建兵 |

趙芮烽、彭囿番、楊碩、鄒雨辰、朱玨霖 |

校級 |

5 |

基于STM32的四旋翼小型無人機的設計 |

周振華 |

甘為、張晶、陳并政、李朝帥 |

校級 |

6 |

六足式移動數據數據采集平臺 |

李旭宇 |

魏猛、湯晗博、王晨、文培榕、葉緣 |

校級 |

表6.2 本專業大學生研究性學習和創新性實驗項目立項情況(2017)

序號 |

項目名稱 |

指導教師 |

學生姓名 |

級別 |

1 |

一種教學型微型數控雕刻機研制 |

陳書涵 |

周松鑫、魏海紹,蔣旭、劉起陽,曹新雄,羅一可 |

校級 |

2 |

多功能虛擬超聲檢測儀 |

胡宏偉 |

王圣暉、張耀文、張軒銘、周穎、譚朝 |

校級 |

3 |

提醒駕駛員集中注意力裝置研制 |

陳耿彪 |

王晨 黃帥 楊明輝 |

校級 |

4 |

互聯網公共自行車立體存車庫設計 |

彭翠芳 |

李文韜 陳嘉明 鐘俊顯 甘富盛 張先揚 |

校級 |

5 |

電動射釘槍的自動換釘機構設計 |

何志勇 |

江鵬 胡威 魏猛 田兆豐 應冰怡 |

校級 |

表6.3 本專業大學生研究性學習和創新性實驗項目立項情況(2018)

序號 |

項目名稱 |

指導教師 |

學生姓名 |

級別 |

1 |

五桿行星輪系動力耦合裝置 |

劉志強、陳建兵 |

李昊軒 何恒建 |

國家級 |

2 |

方程式賽車傳動系統關鍵零部件可靠性設計與優化 |

劉鑫 |

王坤 田競紅 武彬 周歡 汪科 |

省級 |

3 |

方程式賽車底盤關鍵零件復合材料應用設計和測試 |

伍文廣 |

馮翔 余偉 郝杰 石俊杰 劉學平 |

省級 |

4 |

小口徑鑭系玻璃鏡片精密熱壓成型仿真與實驗 |

唐昆,李河清 |

李明 張浪 陳馳 陳旭鴻 金程 |

省級 |

5 |

基于Marelli SRA-E型ECU對四缸高轉速發動機標定和控制的研究 |

吳文兵 |

盧旺達 張犇 趙杰 沈念晨 廖毅霏 |

校級 |

6 |

自適應管道清理機器人 |

陳宇峰,李高峰 |

李凱 唐林海 劉學偉 吳俊岑 彭柱 |

校級 |

7 |

激光清洗汽車方案設計與試驗研究 |

張明軍 陳宇鋒 |

任云浩 黎浪 寧武軍 蔣逸 李新廣 |

校級 |

8 |

電動水果采摘機械裝置 |

劉桂英 李河清 |

彭凱 肖凌云 黃國勇 |

校級 |

表6.4 本專業參與大學生課外科技活動獲獎情況(2016)

序號 |

競賽名稱 |

主辦 單位 |

級別 |

獲獎選手姓名 |

獲獎 等級 |

1 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

趙 晨,楊 揚,洪廣懷,范樹超,付志明, |

一等獎 |

2 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

李曉騰,楊 鵬,李 強,李崢嶸,劉潤東 |

二等獎 |

3 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

羅江勇,王賢兵,崔耀升 |

二等獎 |

4 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

蔡卓瑫,胡 博,王 豐,胡東偉,王佳佳 |

二等獎 |

5 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

馮 穎,劉香苗,高文忠,龔 璐,唐江成 |

三等獎 |

6 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

張 航,廖唐云,劉星宇,李凱寧,劉崇沛 |

三等獎 |

7 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

楊黎,王舒婷,張 磊,黃帥 |

三等獎 |

8 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

唐濤,袁順全,蘇偉,曾沛,汪鵬 |

優勝獎 |

9 |

第七屆湖南省機械創新設計制作大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

吳濟材,劉雪婷,肖敦輝 |

一等獎 |

10 |

2016“創青春”大學生創業大賽 |

團省委 |

省級 |

阿迪力、胡博、謝錦、譚婧、吳洋、付德勝、王佳佳、齊琪、李丹、譚朝 |

湖南省金獎 |

11 |

2016“創青春”大學生創業大賽 |

團省委 |

省級 |

李星帥 肖燦 夏娉 李彥思 馮穎 姚圳 吳偉鵬 羅婷 王秀武 曾璨 |

湖南省銀獎 |

12 |

湖南省工程模型設計制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級學會 |

李林松,洪廣懷,趙晨,楊揚,付志明 |

優勝獎 |

13 |

湖南省工程模型設計制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級學會 |

李思雨 曾琪琛 汪鵬 李依錦 趙雨強 |

三等獎 |

表6.5 本專業參與大學生課外科技活動獲獎情況(2017)

序號 |

競賽名稱 |

主辦 單位 |

級別 |

獲獎選手姓名 |

獲獎 等級 |

1 |

2017年第五屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽 |

教育部 |

國家級 |

洪廣懷,趙晨,范樹超, |

三等獎 |

2 |

2017年第五屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽 |

教育部 |

國家級 |

彭囿番,趙芮烽,溫俊銳 |

三等獎 |

3 |

第七屆工程模型制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級 |

李鴻博,任瑪得,陳爽,王閻興,羅旺 |

二等獎 |

4 |

第七屆工程模型制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級 |

鄧群松,郭帥邯,何乾,李京京,孫云琪 |

二等獎 |

5 |

第七屆工程模型制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級 |

袁玉婷,黃甜,詹兆宇,張進,瞿友中 |

二等獎 |

6 |

第七屆工程模型制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級 |

鄧麗,張苗,鄧寧道,洪廣懷,李淺汐 |

三等獎 |

7 |

第七屆工程模型制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級 |

廖嘉寶,鄧玉嵐,李騁成,張舒行,郭承委 |

三等獎 |

8 |

第七屆工程模型制作大賽 |

湖南省力學學會 |

省級 |

羅增,朱于,謝聰,劉俊強,習超 |

三等獎 |

9 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

溫俊銳,彭囿番,趙芮烽 |

一等獎 |

10 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

李凌鈺,曾璨,張家俊 |

二等獎 |

11 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

洪廣懷,趙晨,范樹超 |

一等獎 |

12 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

伍碩中,周剛,鐘兆彬 |

一等獎 |

13 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

曾志豪,朱彥波,張傲然 |

二等獎 |

14 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

楊揚,付志明,鄧群松 |

二等獎 |

15 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽- |

湖南省教育廳 |

省級 |

李石磊,彭佳璟,甘為 |

三等獎 |

16 |

第四屆湖南省大學生工程訓練綜合能力競賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

江鵬,陳并政,田兆豐 |

三等獎 |

表6.6 本專業參與大學生課外科技活動獲獎情況(2018)

序號 |

競賽名稱 |

主辦 單位 |

級別 |

獲獎選手姓名 |

獲獎 等級 |

1 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

李昊軒,何恒健,周貞博,劉浩南 |

二等獎 |

2 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

李騁成,張舒行,廖嘉寶,陳嘉明 |

二等獎 |

3 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

楊揚,鄧寧道,王帥,彭昊,黃鋮 |

二等獎 |

4 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

彭凱,黃國勇,相世舉,馬馳 |

二等獎 |

5 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

劉川川,文柏,李少波,王金行,周銘杰 |

二等獎 |

6 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

馮翔,蔣雄,陳振,鄭新康,鐘洪亮 |

二等獎 |

7 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

張進,周洪冰,王玉瑩 |

二等獎 |

8 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

楊建,張選峰,謝彪,張家俊,秦紫婷 |

三等獎 |

9 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

李重祥,李超穎,楊天,肖樂,易自強 |

三等獎 |

10 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

李鑫,李金輝,賀葳,李海波,曾佑成 |

三等獎 |

11 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

蔣逸,任云浩,羅子帆,宋學濤,何鴻為 |

三等獎 |

12 |

第八屆湖南省大學生機械創新設計大賽 |

湖南省教育廳 |

省級 |

羅濤,申鑫,李振義,張楷源,肖杰糧 |

三等獎 |

7.教育國際化

為強化專業教師的國際化視野,本專業安排了兩位老師去國外進修,情況見表7.1。同時密切與國外高校的聯系,開展國際交流與合作。

表7.1 專業教師國外進修情況表

姓名 |

出國進修時間 |

學習內容 |

出國地點 |

易繼軍 |

2016.12-2017.12 |

訪問學者 |

澳大利亞昆士蘭大學 |

唐宏賓 |

2018.3-2019.3 |

訪問學者 |

英國紐卡斯爾大學 |

8.教學管理

學校頒布了一系列教學管理文件和教學質量標準,建立了科學、規范的教學管理制度,包括學分制管理、考試管理、教材管理、課程教學管理、實驗教學管理、實習管理、教學質量評估以及專業規劃、課程體系建設、教材建設、教學督導、網上評教、教師任課資格認定等。學校還出臺了包括學籍管理規定、轉專業管理辦法、輔修專業與雙學士學位管理辦法、研究性學習和創新性實驗項目管理辦法、第二課堂學分認定等一整套與學分制配套的體系制度等。這些為本專業綜合改革的實施奠定了基礎。

在學校一系列教學管理制度與要求的基礎上,為了進一步加強對本專業教學過程管理與完善評價機制,出臺了如下管理辦法與意見:

①為充分發揮課程在人才培養中的核心作用,充分突出課堂在教育教學中的主戰場地位,進一步提升綜合育人水平,更好地促進學生全面發展、健康成長,汽機學院出臺了《關于全面深化課程改革、落實立德樹人根本任務的意見》。

②為了鼓勵教師潛心教學,不斷改進教學方法,提升教學效果,學院制訂了課堂教學優秀獎評選暫行辦法。

③為有效提升本專業畢業設計質量,制訂了《機械設計制造及其自動化專業畢業設計過程管理條例》,以規范其出題、審題、選題、過程指導、中期檢查、答辯、緩/重答辯、論文評優、資料收集等環節。為了加強畢業設計過程管理,學院制訂了《長沙理工大學汽車與機械工程學院進一步規范畢業設計(論文)文檔要求》。從畢業設計任務書、開題報告、外文翻譯及畢業設計(論文)、圖紙等內容規范、指導老師簽字格式、文本格式規范等內容明確了具體要求與管理。

④為了更好地監控課程教學質量及學生的學習效果,本專業完善了課程目標達成度與畢業要求達成度評價機制,形成本專業人才培養質量的全閉環控制。

9.保障措施

9.1組織領導

(1)學校成立“本科教學工程”領導小組,校長任組長,成員主要由教學單位和有關職能部門負責人和專家組成,其職責是決定“本科教學工程”的重大方針和總體規劃,領導“質量工程”和“本科教學工程”的建設工作。

(2)“本科教學工程”領導小組下設辦公室,負責組織學校“本科教學工程”的立項、實施及日常管理;負責已立項項目的進度和質量的監督檢查。

(3)汽機學院為配合專業綜合改革項目的實施,專門成立了包括院長、教學副院長、專業負責人、系主任和副主任在內的機械設計制造及其自動化專業綜合改革領導小組,負責項目的規劃、實施管理和檢查工作。

(4)專業負責人作為本項目的第一責任人,積極履行職責,確保了本項目的順利實施。

9.2條件保障

(1)湖南省為本項目實施投入經費和學校的配套經費均已劃撥到位。

(2)為配合專業綜合改革,學院實施了“三三四”人才培養模式配套改革,自2018年起,學校每年支持100萬,連續資助三年,目前首批經費已到位。

(3)2018年,學校將本專業列為校級一流特色本科專業建設試點,每年支持60萬,連續資助3年,目前首批經費已到位。

9.3政策支持

(1)學校制定了《長沙理工大學本科教學質量與教學改革工程項目管理暫行辦法》,明確提出了建立校、省、國家三級項目建設體系,制訂建設規劃,實行分級、分期規劃和建設。

(2)學校在專業、課程、實驗教學示范中心等教學建設項目上實行項目負責人制度,負責項目建設規劃的制訂、建設與實施。

(3)學校對獲準“本科教學工程”項目按照學校的績效管理辦法予以補助,并在評先評優、職務評聘、晉升晉級等方面予以認可。

二.“十三五”專業綜合改革階段性成果

1.專業綜合改革特色及創新點 (1)形成了一套特色鮮明的機械設計制造及其自動化專業人才培養方案,并將其拓寬到了車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程等機械類專業,推動了“三三四”人才培養模式綜合改革。 (2)專業課程體系共淘汰了23門專業核心課程,新開了25門專業核心課程,并針對各個模塊課程群進行了知識點梳理與課程重構,形成了機電一體化、工程機械、先進制造、工業機器人、機械設計基礎等五個特色鮮明的專業核心課程群。 2、專業綜合改革現階段成果 (1)為了對接新工科,通過本專業人才培養模式改革,推動了學院“三三四”人才培養模式綜合改革。2017年,該改革方案通過學校立項,并在2017年10月份的本科教學審核評估中得到了中山大學原校長黃達人等專家組的高度評價。 (2)拓寬了人才培養途徑,建設了CDIO實驗班及與深圳匯邦機器人科技有限公司形成了“3+1”校企合作辦學。 (3)構建了一套結構合理、特色突出的機械類專業課程體系,建設了機電一體化、工程機械、先進制造、工業機器人、機械設計基礎等五個特色鮮明的專業核心課程群。建設了3門在線開放課程,完成主編規劃教材1部。 (4)推動了機電一體化、工程機械、先進制造、工業機器人、機械設計基礎等五個的專業核心課程群知識點梳理與課程重構。對課程群的知識點定位、需求;課程群的知識體系、邏輯關系及對應的課程;課程群課程之間的邏輯關系;課程群中部分知識點重復性;每門課程的各個知識點知識掌握程度、學生能力培養要求的對應關系、各個知識點學時安排及教學環節設計;實驗教學環節等諸多重點內容進行了重點、詳細地梳理與重構。各課程群知識點梳理與課程重構結果已形成階段成果,并在車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程等專業形成示范與應用。 (5)建成了一支結構合理、創新能力和工程實踐能力強的專職和兼職教師隊伍。新引進年青博士5名,形成了機電一體化、工程機械、先進制造、工業機器人、機械設計基礎等五個教學團隊。 (6)積極推進了教學方法和教學手段的改革:近兩年立項省級教改項目1項,校級教改項目3項,發表教改論文9篇;在7門專業核心課程中開展了研討式、啟發式教學方式改革,在13門專業課程中實施了課程考試內容和考核方法改革。 (7)構建了一套強化工程實踐能力培養的實踐教學體系,學生的工程實踐能力和創新創業能力得到了明顯提高。 (8)初步形成了一套行之有效的專業建設方案。 3、專業綜合改革現階段成效分析 通過機械設計制造及其自動化專業綜合改革項目的實踐,進一步優化了本專業人才培養方案,擴寬了本專業人才培養途徑,專業教學質量和人才培養質量均有明顯提高。根據現階段本專業學生的就業單位反饋,畢業生的專業能力和綜合素養都表現優異。如2018屆畢業生陳來鳳,由于在就業單位表現優秀,該單位在2018年9月份來校招聘時,把她作為優秀畢業生的典型在本單位宣傳冊上進行宣傳。另外參加深圳匯邦機器人科技有限公司 “3+1”校企合作辦學的2015級機制專業的同學們紛紛向本專業教師反映,收獲很大,學習了許多工程實踐知識,生活變得很充實,也很有規律。又如本專業“三三四”人才培養模式綜合改革,在2017年10月份的本科教學審核評估中得到了中山大學原校長黃達人、南京大學教務處長邵進等專家組的高度評價。 |

三.“十三五”專業綜合改革存在的問題及原因

(1)本專業正開展CDIO教學改革試驗,但項目經費難以支撐。 (2)本專業擬嚴格學生畢業出口管理,但會降低學生畢業率和就業率,矛盾難以調和。 (3)本專業在課程群知識點梳理與課程重構過程中,擬開設一定數量的設計實驗,但目前專業實驗室硬件條件難以滿足要求。 |

四.下一步改革工作開展思路

(1)進一步細化落實并實施“三三四”人才培養模式綜合改革。 (2)進一步加強網絡教學資源建設。探索有效推動現代信息技術與課程改革有機融合的激勵政策及機制,引導和鼓勵廣大教師將互聯網最新技術融入課程建設,豐富網絡教學平臺資源。 (3)進一步加強師資隊伍建設。加大青年博士引進力度,未來兩年再力爭引進6—8名年青博士,選派2—3名年青博士出國訪學或到國內相關企業掛職鍛煉,培養1-2名省級青年骨干教師。 (4)加大CDIO試點班規模計劃,實施基于構思(Conceive)、設計(Design)、實現(Implement)和運作(Operate)理念的教學方法與教學手段改革。 (5)進一步加強教學方法與考核手段的改革,增加啟發式、參與式、探究式教學和非標準答案考試改革覆蓋面,推動課堂革命。 (6)進一步推動校企合作,探索建立校校、校企、校地、校所以及國際合作的協同育人新機制。建立產教融合、協同育人的人才培養模式,實現課程內容與教學過程與生產過程對接。 (7)進一步加強國際化交流和雙語教學,在專業核心課程中開設2門雙語課程。 (8)加強教學成果獎的培育和申報。 (9)總結專業綜合改革成果,形成一套行之有效的專業建設方案和配套的專業建設參考規范,供同類型高校相關專業建設和改革參考。 |